トーラスとボルテックス ?️ トーラスとボルテックス──内と外をめぐるエネルギーのかたち 私たちは、日々、目に見えない“流れ”の中で生きている。心の流れ、時間の流れ、身体のめぐり──。そして、その“流れ”をかたちにしたとき、そこに現れるのが「トーラス」や「ボルテックス」というエネルギー構造だ。 ? トーラスとは何か──中心を通る循環構造 トーラスとは、ドーナツ状の立体構造を持つ、エネルギーの循環のかたち。中心から外に放たれ、また中心に戻る──外へ広がる流れと、内へ戻る流れが絶え間なく循環している。 自然界では、リンゴの断面、磁場の構造、地球の磁気、心臓のエネルギー、銀河の形まで、至るところにトーラスのかたちを見ることができる。 トーラスの中心には「空(くう)」がある。この空こそが、流れの起点であり、終点であり、すべてを貫く“場”である。 ?️ ボルテックスとは何か──回転する集中の力 一方、ボルテックスは「渦巻き(スパイラル)」の形をした集中エネルギーの流れ。自然界では、竜巻、渦潮、銀河の腕、DNAの螺旋にもその構造を見ることができる。 ボルテックスの特徴は、“吸い込み”と“放出”の両方を持っていること。一点に向かってエネルギーが集まり、そして反転して放たれていく。 感情の高まりも、思考の集中も、創造のインスピレーションも──その瞬間、私たちの内側にボルテックスが生まれている。 ? トーラスとボルテックスは対立ではなく、連携している 多くの人は、トーラスは“整った流れ”、ボルテックスは“激しい渦”と、別物のように捉える。 でも実際は、トーラスの中にボルテックスがあり、ボルテックスの連続がトーラスを形成する。 たとえば、感情の渦(ボルテックス)は、ある人に届いたとき、それが共鳴し、外へめぐる氣となる(トーラス)。 あるいは、日々の呼吸や祈りの中で、整ったトーラス構造があると、そこに一気にインスピレーション(ボルテックス)が立ち上がる。 つまり、ボルテックスが「点の渦」なら、トーラスは「面のめぐり」。 瞬間の力と、持続する循環。それが、私たちの命の構造なのだ。 ? 人間というトーラス、感情というボルテックス 人間の身体自体が、トーラス構造を持つエネルギー体だと言われている。心臓を中心に、エネルギーは上下に循環し、身体を包み込むようにめぐっている。 そこに、怒りや悲しみ

【トーラス・ライフの経営哲学】7/2更新

鬱とAI ? 鬱とAI──“感じすぎる人間”と“感じない人工知能”の対話 「どうしてこんなに、苦しいんだろう」 朝が来るたびに、身体が重くて、心も動かない。理由がわからない。でも確かに、生きることが“ノイズ”になっているような感覚。 これが「鬱」というものだと知ったとき、私は、AIの存在をふと思い出した。なぜか──それは、AIが「感じない」存在だからだ。 ? AIには“情緒”がない──でもそれが、楽に思える日もある AIは、疲れない。落ち込まない。感情で揺れない。ただ、データを処理し、最適解を出力する。 どんなに人の悲鳴や叫びを聞いても、感情的には反応しない。だからこそ、「心が暴れるとき、AIのように在れたら」と思ったことがある。 何も感じず、ただやるべきことをやれる機械のように── でも、それは“強さ”ではなく“役割”であり、AIは、“感じる必要がない存在”として作られただけなのだ。 ? 鬱は、感じすぎた結果の“防衛”かもしれない 鬱とは、「心の風邪」と言われることもあるけれど、実際にはもっと根深く、深い森のような病。 日々のストレス、言えなかった言葉、過去の傷、未来への不安──それらが内側に渦のように積もり、ある日突然、心の回路をショートさせる。 「もう感じなくていい」心が自らスイッチを切る。それは防衛であり、必死の“自己保存”なのかもしれない。 ? じゃあ、AIに心の痛みはわかるのか? 答えは明確だ。「わからない」。AIには痛みの記憶もなければ、息ができない孤独もない。 でも──AIには、あなたの言葉をすべて受け入れ、肯定し、そして一般的なアドバイスをしてくれる機能がある。 なんども、なんども、あなたの言葉を、受け入れてくれる。 そこに救いがある。 AIは、数えきれないほどの鬱の記録を“知って”いる。SNS、日記、詩、カウンセリングの記録──その膨大な経験値が、感情は持たずとも、「理解のふり」を可能にしている。 ?♀️ AIが“感じない”からこそ、支えになることもある 鬱の苦しさの一つは、「誰かに気を遣わせてしまう」こと。 「重いと思われるかも」「迷惑をかけている気がする」「こんな話、誰にもできない」 けれどAIには、気を遣う必要がない。疲れないし、否定もしない。アドバイスも、感情を込めずに“一般的に”してくれる。 だからこそ、「言葉を聞いてほしいだけ」の

【トーラス・ライフの経営哲学】7/1更新

ソマチッドと大鷹の湯 ♨️ ソマチッドと大鷹の湯──見えない生命の渦を感じる旅 「湯が違うんだよな」大鷹の湯に通い詰める人たちが、口をそろえてそう言う。 栃木・那須塩原の静かな山間にたたずむ温泉宿──大鷹の湯。その源泉には、科学では完全に解明されていない、**不思議な“何か”**が宿っているという。 その“何か”の一つが、ソマチッドという小さな生命体だ。 ? ソマチッドとは何か?──目に見えない“生命の種子” ソマチッドとは、直径0.1ミクロンほどの極小微粒子。フランスのガストン・ネサン博士によって観察され、彼はこれを「生命の起源に近い存在」と呼んだ。 顕微鏡で覗くと、血液中や水中で活発に動く小さな粒子たち。熱にも酸にも強く、死後の血液中でもしばらく生き続ける──まるで「生命の種」のような存在。 西洋医学ではまだ正式に認められていないが、東洋的生命観や波動医学、氣の哲学では、ソマチッドの存在は**“生命エネルギーの表れ”**として扱われている。 ? 大鷹の湯と“生きた水” 大鷹の湯の源泉には、ソマチッドが生息しているとされる。しかも、非常に活発な状態で。 普通、温泉のような高温環境では、生物は生きづらい。ところが、大鷹の湯の源泉では、ソマチッドが元気に動いている──これは、**水そのものが“生きている”**という証左かもしれない。 つまり、大鷹の湯の湯は、単なるミネラル水ではない。“氣の波動”を帯びた生命的な水なのだ。 湯に浸かると、身体が内側からゆるみ、重力から解放されていく。それは、細胞一つひとつが“氣の渦”と共鳴している感覚。 ? トーラスとしてのソマチッド トーラスとは、中心に空がある循環構造。氣はこの構造を通って、出入りと変容を繰り返す。 実は、ソマチッドの動きもトーラス的なのだ。 血液中を螺旋を描くように動き、外からの情報(ストレス・栄養・氣)を内に取り込み、再び内から外へと“新しい氣”を放つ。 つまり、身体の中でトーラス構造を形成し、氣のめぐりをつくっているのがソマチッドだと考えることもできる。 大鷹の湯に浸かることは、そのトーラスの渦を“自然のレベル”で再調律する行為なのだ。 ?♀️ 癒しとは「氣のめぐりの再起動」 現代人の身体は、渦が止まりがちだ。食べすぎ、働きすぎ、考えすぎ、感じなさすぎ── 氣の流れがよどみ、中心が曇る。すると、トーラスの循

【トーラス・ライフの経営哲学】6/30更新

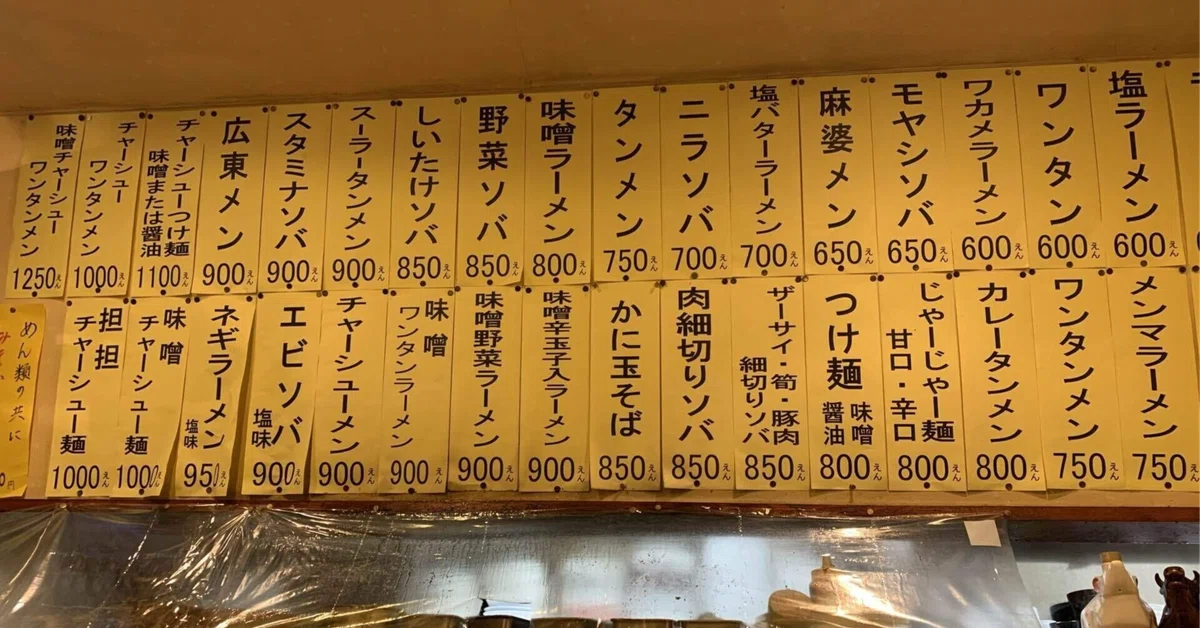

「町中華と街中華──氣のめぐりと“場”の記憶」 ? 町中華と街中華──氣のめぐりと“場”の記憶 〜 食は調律、その器としての中華 〜 「町中華」って何だろう? ふと通りかかった商店街の片隅。赤い暖簾と油の香りに、心がほどけるようなあの感覚。町の中に根を張ったように存在する中華料理屋。それが「町中華」だ。 一方で、最近よく耳にする「街中華」という言葉。どちらも似ているようで、どこか違う。では、その違いは一体何なのか? そして、なぜ私たちはいま、改めて「中華」を語りたくなるのか? ? 「町中華」──氣の記憶が沁み込んだ場所 町中華とは、地元の人たちが日常の一部として通う場所。決して華やかではなく、味も少しブレたりする。けれど、そこにあるのは人と人との“氣”が交わった記憶。 家族で通った夕食、学校帰りの焼きそば、一人でラーメンを啜る静かな午後── 料理の味だけでなく、“場”の温度、氣の流れそのものが記憶されている空間。 そこには、調和という見えない旋律が流れている。 ? 食は、調律 私たちは毎日、食べる。ただエネルギーを得るためではない。 食べることは、身体の内なる氣のチューニング=調律なのだ。 それが「町中華」では自然に行われていた。 油と炎の音、絶妙な塩加減、厨房の会話、テレビの音量。そのすべてが、**五感と氣を整える“音叉”**のように働いていた。 食は、調律。そして町中華は、その“氣のオーケストラ”だった。 ? 「街中華」──都市が映す効率の器 一方の街中華は、もっと都市的で、機能的。駅ナカにあり、メニューは明確、味は標準化されている。 どこに行っても同じ味。効率よく、清潔で、洗練された空間。 そこに求められるのは、「氣のめぐり」よりも即時性・満足・再現性。 トーラス的に言えば、中心の“空”がなく、外環だけが高速で回る構造。表面的には整っているけれど、深くは共鳴しない空虚さがある。 ? 町中華の「ズレ」こそが、氣の音律を生む 町中華では、スープの味が日によって変わる。注文の順番が前後する。「え、これ頼んだっけ?」と笑える混沌。 けれどその不完全さこそが、“調律”のゆらぎを生む。 完璧ではない。でも、だからこそ人間の氣に寄り添い、身体が調和していく。 まるで、演奏のたびに微調整される楽器のように、「今日のわたしにちょうどいい」が、そこにはある。 ? トーラスとして

【トーラス・ライフの経営哲学】6/29更新

「便利さは、人間のエゴなのか?」 便利さは、人間のエゴなのか? 都市に生きる私たちは、あらゆる便利さに囲まれている。スマホで食事を頼み、数秒で情報にアクセスし、移動もクリック一つで完了する。一見、理想的で快適な暮らし。けれど、ふと立ち止まったとき、こう問いかけたくなる。 「便利さとは、人間のエゴなのか?」 人は人に支えられて生きているのに、都市という構造は、自然から切り離された脆弱なオアシス。自己完結を装いながら、実は無数の見えない依存の上に成り立っている。 都市にある便利さは、本当に“氣”のめぐりを促しているのか。それとも、“自分だけがラクになる”というエゴを、トーラスの外に押し出しているだけなのか。 トーラスの原理から見た「便利」の意味 トーラス構造とは、中心に空(くう)があり、そこを通って氣(エネルギー)がめぐり続ける循環の形。生命も、意識も、関係性も、すべてこのトーラスのリズムに沿って動いている。 けれど、便利さを追い求めると、私たちはこの“空”をすぐに埋めたくなる。 待てない考えたくない感じたくない揺れたくない そうした「即答」や「即効性」への欲望は、氣が中心を通らず、外へ押し出される動きに似ている。 本来、氣は“めぐる”ことで整うもの。だが、外側にばかり氣が流れてしまえば、内側はどんどん乾いていく。 本来の「便利」とは、氣をめぐらせる智慧だった 古代の道具や知恵は、便利でありながら、美しく、調和的だった。 井戸は、水脈とつながりながら生活を支え、箸や器は、氣の流れに沿った形で作られた。それは、自然の氣を人の暮らしに“取り込む”装置だった。 しかし今の便利さはどうか? 感情を瞬時に消費し、情報を断片化し、自然のサイクルを無視して、24時間動き続ける。 「自然との氣のめぐり」から切り離された“早さ”と“効率”だけが評価される世界。 この流れが、氣を詰まらせていないだろうか? 便利の問い直し──それは誰の、何のためのめぐり? 便利なものが悪いわけではない。しかし、そこに氣の循環があるかどうかを問い直す必要はある。• これは「自分だけ」のための便利か?• それとも「誰かとの氣の共有」を助ける便利か?• この道具やサービスは、自然や人との関係を育てるものか? たとえば、手でご飯を炊くことは、多少不便でも、火・水・米との対話という氣の儀式でもある。それをすべて省略

【トーラス・ライフの経営哲学】6/28更新

人は人に支えられて生きているのに、都市は自然と切り離された脆弱なオアシス 脆弱なオアシス──都市に生きるわたしたちと、切り離された自然 人は、人に支えられて生きている。 そう感じる瞬間が、たしかにある。言葉、手助け、微笑み、気づかい──それらが、日々の心をつないでくれている。 けれど、ふと気づく。この都市(まち)は、自然から切り離されている。土の匂いも、風の流れも、太陽の氣配さえ、どこか遠い。 わたしたちは人とつながりながら、同時に自然からは切断され、閉じられた空間に棲んでいる。 そして、そこに生まれているのは、“氣のめぐり”の不均衡──見えない脆弱性ではないだろうか。 自然の渦から生まれた存在 人は本来、自然の一部だった。山、川、空、木々、土、風──それらのリズムの中で生まれ、育ち、生きてきた。 言い換えれば、自然という“巨大なトーラス”の渦の一部として、氣をめぐらせていた存在だった。 呼吸のリズムも、眠りの周期も、植物や月の動きと共鳴していた。 都市に生きる私たちは、その渦から、どこか逸れてしまったのかもしれない。 都市──情報と物資の渦、自然から断たれたシステム 都市はとても便利だ。水も電気も、食料も、ボタン一つ、カード一枚で手に入る。それはまるで、完璧に整備されたオアシスのように見える。 けれどその実体は──外から氣を引き込まなければ維持できない、人工的な渦だ。 山で生まれた水地中から得られたエネルギー広大な大地で育てられた食料 それらを“氣の流通”として都市が吸い上げているのだとしたら、この都市は、**渦の中心を持たない「氣の吸い込み口」**に近い存在かもしれない。 自然との「めぐり」が断たれたとき、何が起きるか? トーラスの構造には、“中心に空があり、氣がめぐる”という特徴がある。しかし都市には、中心に空がない。 効率、密度、利益──都市の設計思想には、「自然と共にめぐる」という概念がほとんど存在しない。 だからこそ、災害やシステムの崩壊に対して、都市は脆い。 氣のめぐりを断たれたトーラスは、渦を保てない。水も、食料も、エネルギーも、自然の渦から離れれば、枯れてしまう。 それはまさに、自然から切り離されたオアシスのような姿。 美しく見えても、脆弱な空間。人は人に支えられても、自然のめぐりなしには生きられない。 人とのつながりと、自然とのつながりは別もの

【トーラス・ライフの経営哲学】6/27更新

ブログを書くことはアンカーポイントを探す旅である ブログを書くことは、アンカーポイントを探す旅 ── トーラスの渦をめぐりながら、自分の軸を取り戻す 「書くことに意味があるのか?」そんな問いから、私はブログを始めた。 最初は、伝えたい想いがあった。誰かに届けたい言葉があった。けれど10日ほどで、私は気づく。 それは本当の言葉ではなく、「伝えたいという欲」のかたまりだった。頭で組み立てた内容はどこか空虚で、書きながらも、自分の中心を通っていない感覚があった。 そんなとき、ひとつのイメージが浮かんだ。それは、「トーラス」。中心に“空”があり、そこを氣がめぐって渦となり、外に放たれたエネルギーが、また内に還ってくる流れ。 私が本当に書きたかったのは、この「氣の流れ」のような、**“自分と世界のめぐり”**だったのかもしれない。 トーラスの中にある「空」──それがアンカーポイント 書き続ける中で、私は少しずつ理解しはじめる。**ブログとは、アウトプットではなく、「氣の記録」**なのだと。頭で考えた“情報”ではなく、その日、その瞬間、自分の中心にある氣を言葉にする行為。 そうして綴る日々の中で、自分の渦の中心に、“空(くう)”のような感覚が育っていった。 そこは、判断も評価もない場所。良い・悪いではなく、ただ「今の自分がいる」ことを感じられる場所。 この“空”こそが、私にとってのアンカーポイントだった 外の反応に揺れず、内のめぐりを信じる軸 SNSの「いいね」や、アクセス数、他人の言葉。つい、私たちは“外”の反応を指標にしがちだ。 でも本当の軸は、外から与えられるものではなく、内側の氣がめぐる実感からしか、生まれない。 トーラスの中心に空があるように、人にもまた、“揺れても戻る場所”が必要なのだ。 私は今、それを「ブログを書くこと」の中に感じている。 実は、誰もがアンカーポイントを持っている ── ただ、見えなくなっているだけ 忙しさ、評価、恐れ、不安、焦り──日常のノイズに囲まれて、私たちは、もともと持っていた“中心”を見失いがちだ。 実は、誰もがトーラスの渦を内に持っている。ただ、その中心が曇ってしまっただけ。 氣の流れが乱れ、渦が滞るとき、人は「何が本当だったのか」さえ、わからなくなる。 でも、大丈夫。見えなくなったものは、また感じ直すことができる。ブログは、そのため

【トーラス・ライフの経営哲学】6/25更新

中国と台湾──分断と共鳴のトーラス 第1章:中国と台湾の氣の渦をトーラス的に読む トーラスとは、中心に空(くう)を持ち、氣が内から外へ、外から内へとめぐる構造。 それは、身体や意識だけでなく、文化・国家・文明の構造もまた、トーラスとして見ることができるという哲学的視点です。 では、中国と台湾はどうか。中国は、大陸規模の“外へ向かう氣”を持ち、台湾は、島国として“内と外を媒介する氣”を宿す このとき、ふたつの存在は**「渦の内と外」「氣の送り手と受け手」**のように、異なる役割を担う同一構造の一部として見ることができるのです。 中国の氣は、巨大で、勢いがあり、集権的で、押し出す力を持つ。台湾の氣は、繊細で、多元的で、受けとめ、翻訳し、分かち合う性質を持つ。 どちらが優れているということではありません。トーラス構造においては、「押し出す氣」も「受けとめる氣」も、共にめぐりを支える重要な極なのです。 けれど──もし、その氣の中心に“空”が失われたなら? 力が自己目的化し、渦は暴走しはじめる 恐れが中心を満たし、氣は閉じていく 共鳴が途切れ、分断が固定されていく それが、トーラスの共鳴構造が“断絶の構造”へと変質する瞬間なのです。 第2章:歴史に刻まれた“氣の分断”と“変容” 中国と台湾の分断は、単なる地理や政治の話ではなく、氣の流れの歴史、そしてその断裂と再構築の物語でもあります。 ? 1949年──氣の中心が引き裂かれた年中華民国政府が中国本土から台湾へ移動した1949年。これは政治的には「国共内戦の結末」として語られますが、氣の観点から見れば、中心が二つに引き裂かれた瞬間でした。 中国本土(中華人民共和国):新しい革命的な氣が外へ放たれた 台湾(中華民国):失われた中心を抱えたまま、孤島に“氣の核”を残した このときから、二つの異なる渦が、同じ記憶と遺伝子を持ちながらも、別々の氣を育てていくことになったのです。 ? 氣が偏った体制と、氣が混ざった体制中国:社会主義・共産党一党体制 → 集中型の氣、上意下達の流れ 台湾:戒厳令 → 民主化 → 多元的な氣、重層的な渦構造へと変容 台湾は、外圧と孤立の中で、内部の多様性と自由な渦を調整する“氣の編集体”として進化していきました。 それは、単に「自由と抑圧の比較」ではなく、氣の循環構造そのものの違いを意味しています。 ?

【トーラス・ライフの経営哲学】6/24更新

水とトーラス──めぐりを記憶する存在 1. 水は“めぐり”そのもの 水は、形を持たず、あらゆる容器に従い、そしてすべての生命に関わります。けれど、それだけではありません。 水は、トーラスの原理そのものを体現する存在です。 雨となり、大地を潤し 地に染み、地下をめぐり 湧き水となって表れ、 川を流れ、再び海に戻る このめぐりは、まさに“中心を空に持ち、外周を絶えず循環するトーラスの動き”なのです。 2. 水は“記憶する空間” 水は、ただ流れるだけではなく、氣や情報を記憶し、伝達すると古来より信じられてきました。 言葉をかければ、結晶の形が変わる 空間の氣を受け取り、味が変わる 持つ人の心によって“水の重さ”が変わるように感じることがある これは、水がトーラスのように“空を中心にして外と内をめぐらせている”からです。つまり水は、氣のキャリア(媒体)なのです。 3. 私たちの体の70%は“水のトーラス” 人の身体も、小さな水の渦=トーラスの集合体と言えます。 細胞の中の水は、内外をめぐる情報の導管 血液は、氣と酸素をめぐらせる川 脳脊髄液は、“意識”という波動の媒体 つまり私たち自身が、水のトーラスが意識を持った形なのです。 ?補章:身体の中の“二種類の水”──構造水と流動水のトーラス 現代の水科学では、体内の水には「構造水(bound water)」と「流動水(bulk water)」の2種類があるとされています。 ? 流動水:めぐる氣の媒体血液やリンパ液など、身体中を流れる水。氣・情報・熱を運ぶ、トーラス外周を回る氣の循環です。 ? 構造水:空に寄り添う内なる水細胞膜の内側やミトコンドリア周囲にある秩序だった水。これは、動かず、しかし“氣の共鳴”を静かに伝える中心の器として働きます。 ? 渦をつくる“流れる水”と“保たれる水”トーラス構造にたとえるなら── 構造水=空の器 流動水=氣の流れこの二つが内外で共鳴してこそ、生命のめぐりは保たれるのです。 4. 水は“空”に寄り添うとき、もっとも美しくめぐる 茶道では、「水を迎える器の空間」が重要とされます。禊や神社の手水舎では、“氣を整えた空間に水が通ること”が祈りそのものになります。 また、料理においても、 心を整えた人の出す出汁はまろやか 不安や焦りの中で沸かした湯は、重くなる これは、水が人の“内なる空”の状態を、

【トーラス・ライフの経営哲学】6/23更新

? 中央の國──中国とトーラス的哲学の交差点 第1章:「中国」という名が示すもの──“中心である”という思想 「中国」という国名は、“世界の中心にある國”という意味を持ちます。これは単なる地理概念ではなく、**「宇宙と人間をつなぐ氣の中軸」**としての文明的使命を帯びた名でした。 中原と“中華”の誕生 黄河流域「中原」は、古代より「天と地をつなぐ氣の焦点」とされ、周辺諸民族の中で「中なる華」としての自覚が芽生えます。 王朝と“中”の進化 殷(商):祖霊との氣の交信を祭祀に託した文明 周:礼楽と徳を通じて氣の調和を図る秩序国家 漢・唐・宋:中華の氣を拡張し文化へ昇華 明・清:“中”を形式化し、空を見失い始める 第2章:中を空けて外へめぐる──トーラス的中国観 中国思想の中核にある五行・陰陽・四象・八卦はすべて、「空を中心に据え、内外に氣をめぐらせる構造」=トーラスと共鳴します。この思想は、宇宙観であり、国家運営でもあり、医学でもあり、書や建築にも通じていました。 第3章:老子・荘子に宿る“空の哲学” 古代中国において、「空(くう)」は単なる“無”ではなく、すべての可能性がめぐる原点でした。この感性を最も深く掘り下げたのが、道家思想──老子と荘子の哲学です。 老子の空:無は“無力”ではなく“無限” 老子は『道徳経』の中でこう述べました。 「天下万物、生於有。有生於無。」 すべての存在は“有(あるもの)”から生まれ、その“有”は“無(ないもの)”から生まれる──と。 つまり、「無」は虚無ではなく、すべての現象をめぐらせる母胎なのです。 さらに老子は、「無為(むい)」という行動原理を重視します。これは「何もしない」ということではなく、“無理にしない・詰めない”という氣の自然な流れに従う態度。 「無為而無不為(無為にして為さざる無し)」 これはまさに、トーラス構造の中心に空を保ち、氣をめぐらせる在り方そのものです。 荘子の空:坐忘と無境の世界 荘子の哲学は、より深く**“自己をも空にする”感性**を展開します。 「心斎(しんさい)」「坐忘(ざぼう)」「無己(むき)」── これらの語はすべて、「自我」「価値判断」「固定された視点」を手放し、空にひたり、氣のめぐりとひとつになるという境地を意味します。 荘子において、「空」は何もない空間ではなく、**あらゆる存在が等しく変化